科技日報記者 張佳欣

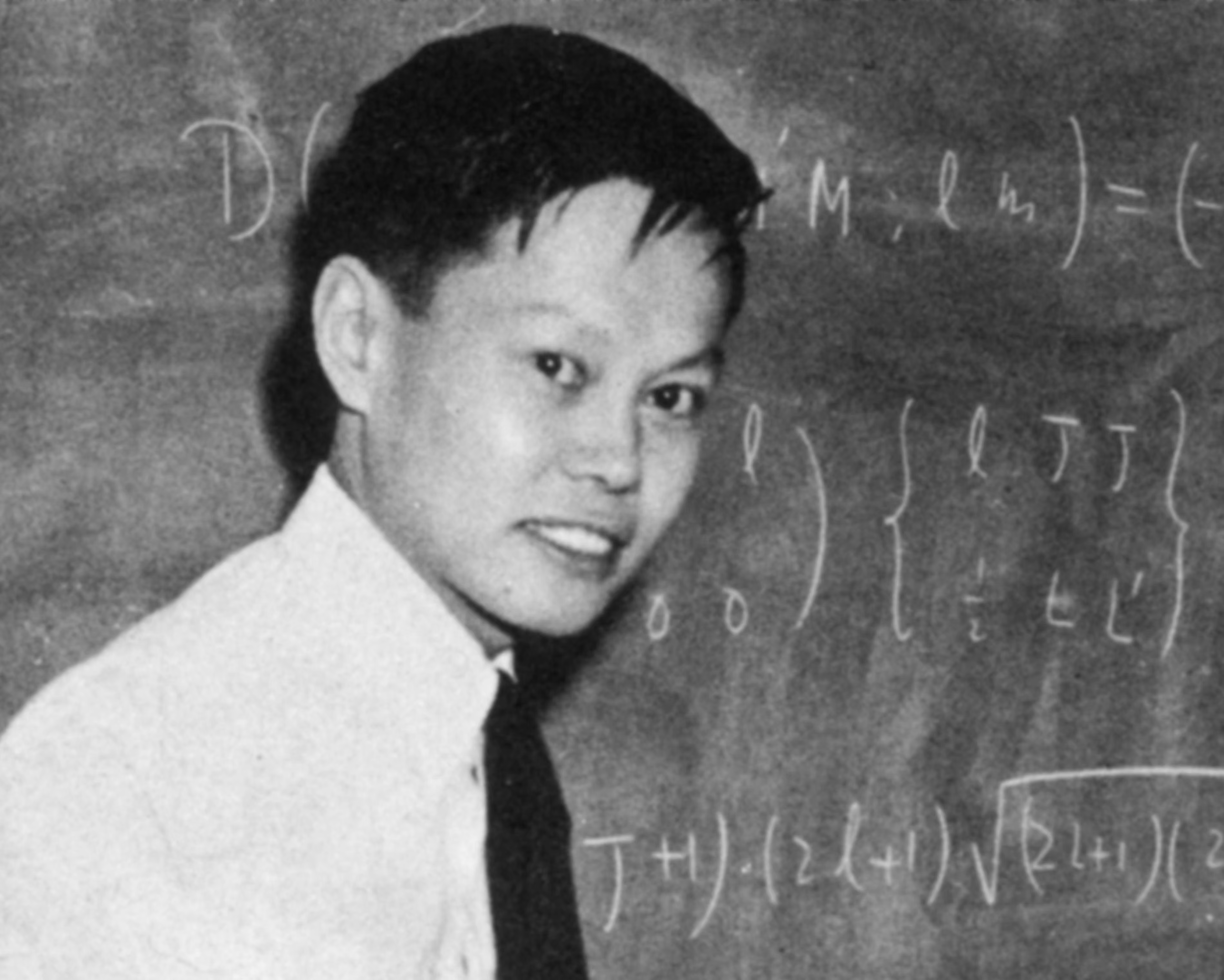

10月18日,世界物理學界迎來一位時代巨匠的謝幕:諾貝爾物理學獎獲得者、華裔物理學家楊振寧在北京因病辭世,享年103歲。國際主流媒體紛紛給予高度評價,稱他不僅是20世紀基礎物理學的重要推動者,更是中西科學文化交匯的橋梁與象征。

物理學界的破壁者

多家外媒在報道中均指出,楊振寧在粒子物理、場論、統計物理和凝聚態物理等領域均作出卓越貢獻。

自1957年與李政道共同獲得諾貝爾物理學獎以來,楊振寧的名字便與“鏡像對稱性破缺”(宇稱不守恒)這一科學范式的轉折緊密相連。外媒普遍強調,這項研究不僅顛覆了當時物理學界“鏡像世界不可區分”的根深信念,也為后續的粒子物理標準模型奠定了基礎。例如,英國《衛報》報道指出:“他在統計力學與對稱原理研究上的開創性工作,令他成為20世紀基礎物理學的重要推動者。”

此外,楊振寧與美國物理學家羅伯特·米爾斯共同提出的“楊—米爾斯規范場論”被廣泛視為現代理論物理的基石之一。韓國《朝鮮日報》在報道中指出,這是現代物理學的基石之一,為粒子物理標準模型奠定了理論基礎,被認為與麥克斯韋方程組和愛因斯坦相對論齊名,是最基礎的物理理論之一。

《印度時報》報道稱,除了開創性的科研工作外,楊振寧還是一位多產的學者,其論文廣泛發表于《美國數學學會公報》《物理評論》《現代物理評論》及《中國物理學報》等國際權威期刊,持續推動多個學科的發展。

楊振寧不僅作出了改變物理學根基的科學貢獻,更以其跨文化背景和思想姿態,成為科學史上極具辨識度的人物。烏克蘭媒體112.ua評價稱:“他對科學的貢獻,特別是在粒子物理學領域的研究,將永載史冊。這樣的科學巨星隕落,對全球學術界和科學愛好者而言,是一次沉重的打擊。”

東西方科學的引渡人

縱觀楊振寧的生命軌跡,從中國遠赴美國,在普林斯頓與芝加哥求學,到后來回到中國推動教育與科研,其本身就是20世紀全球科學發展與人才流動的縮影。他晚年的“歸來”,更被外媒賦予了深遠的象征意義。

楊振寧于1946年赴美,獲得芝加哥大學獎學金,并于1948年獲得博士學位。芝加哥大學教授、諾貝爾獎得主恩里科·費米對楊振寧的學術工作贊譽有加,并將他推薦給當時的普林斯頓高等研究院院長、“原子彈之父”羅伯特·奧本海默。

應奧本海默邀請,楊振寧加入了普林斯頓高等研究院,并在那里工作了17年,其間與阿爾伯特·愛因斯坦、弗里曼·戴森等科學家有過深入交流。奧本海默曾評價楊振寧的工作:“展示了極大的想象力和基本概念的簡潔性,并具備相當強的分析能力。更為突出的是,這一切在如此年輕的科學家身上表現得這么出色。”

為便于在美國從事學術研究,楊振寧于1964年加入美國國籍。然而,他始終心系故土。據《朝鮮日報》報道,自20世紀70年代中美關系緩和起,他便積極為中國科技發展建言獻策,推動祖國科研進步。

2015年4月1日,楊振寧作出一個重要決定:放棄美國國籍,恢復中國公民身份。外媒頗為關注楊振寧這一選擇。新加坡《海峽時報》在報道中特別提到,楊先生以“血脈屬于中華文化”自喻,表達了對文化根源的認同。印度《經濟時報》則指出,為配合其身份轉換,中國科學院特別調整了院士管理辦法,這在該院歷史上尚屬首例。

早在1957年的諾貝爾獎頒獎典禮上,楊振寧就曾動情地說道:“我為自己的中國血統和背景而感到驕傲,同樣,我為能致力于作為人類文明一部分、源出于西方的現代科學而感到自豪。我已獻身于現代科學,并將竭誠工作,為之繼續奮斗。”這份對自身文化根源的深切認同,貫穿了他的整個生涯,并在晚年的一次訪談中得到了更為凝練的抒發。2017年,他再次深情地表示:“我血管里流的是父親的血液,是中華文化的血液。”

超越時代的播種者

作為連通東西方的“文化使者”與“橋梁人物”,楊振寧晚年將重要精力傾注于教育事業。外媒觀察到,這一選擇讓基礎物理研究在全球化語境中獲得了更廣泛的意義。在許多評論者看來,這不僅是楊振寧個人的選擇,也象征著東西方學術互動日益密切。

除了科學成就,楊振寧留下的精神遺產同樣深遠。新加坡《海峽時報》回顧了他在亞洲推動的多項教育計劃。例如,2006年7月,楊振寧在南洋理工大學推動設立“楊振寧學者計劃”,旨在為有志從事科學與工程領域的本科生提供支持,并親自舉辦《對稱性與物理學》《我的人生》等講座,激勵年輕學子。

1986年,他還倡導設立了新加坡“陳嘉庚青年發明獎”。陳嘉庚基金會19日在悼念聲明中指出,楊振寧希望借此鼓勵年輕人不被考試所束縛,勇于批判思考、擁抱創新。聲明中寫道:“近四十年來,這個獎項惠及了無數青年,播下了科學探索的種子,點燃了創新的火花。他對教育的熱情與遠見將永遠是我們的靈感來源。”

楊振寧不僅屬于他的時代,更跨越時代,將他的科學成就與家國情懷,共同匯聚成一份厚重的精神遺產。這份遺產,如同永不熄滅的明燈與路標,將持續照亮后來者的前行道路。