科技日報記者 張景陽

“十四五”期間,內蒙古自治區啟動“科技突圍”工程,不斷引領優勢特色產業實現高質量發展。

實施這一工程,是內蒙古聚焦優勢、破解瓶頸、瞄準高端的精準戰略出擊。以科技創新為引擎,內蒙古將風、光、稀土、奶源等獨特資源稟賦,鍛造成引領未來、具有全球競爭力的產業,為中國北疆的高質量發展寫下生動注腳。

新能源產業保持領跑

近日,內蒙古中電儲能技術有限公司(以下簡稱“中電儲能”)投資的“呼和浩特市賽罕30萬千瓦/120萬千瓦時獨立儲能電站”開工建設。

該儲能電站的建設基礎,是2024年度呼和浩特市“科技突圍”工程重點示范項目“微電網綠電消納儲能技術研發及裝備制造應用”的研究成果。該示范項目實現了綠電就地消納、電力平衡,為破解新能源消納難題提供有效樣本。

智能微電網正逐漸成為構建新型電力系統的關鍵技術。2024年,中電儲能聚焦微電網綠電消納場景下儲能系統產品研發制造,與多家科研院所、高校協同攻關,取得了系列進展。

截至目前,團隊研發出3種適用于微電網的儲能產品,產品容量功率比不小于1,循環效率不小于95%,安全預警率100%,極早期預警準確率大于等于98%。

中電儲能首席技術官董兆一介紹:“項目組搭建了開放型‘智能微電網綠電消納系統實證化平臺’,該平臺包含光伏發電、儲能系統、能量管理一體化系統等核心模塊。團隊依托該平臺開展了微電網能源管理、系統測試、電能質量控制等多方面的試驗,完成了微電網特定條件的電化學儲能系統適用性驗證。同時,團隊開發出適用于微電網的儲能能量管理一體化系統,從三個層次建立微電網控制模式,制定控制策略,提高控制效率。”

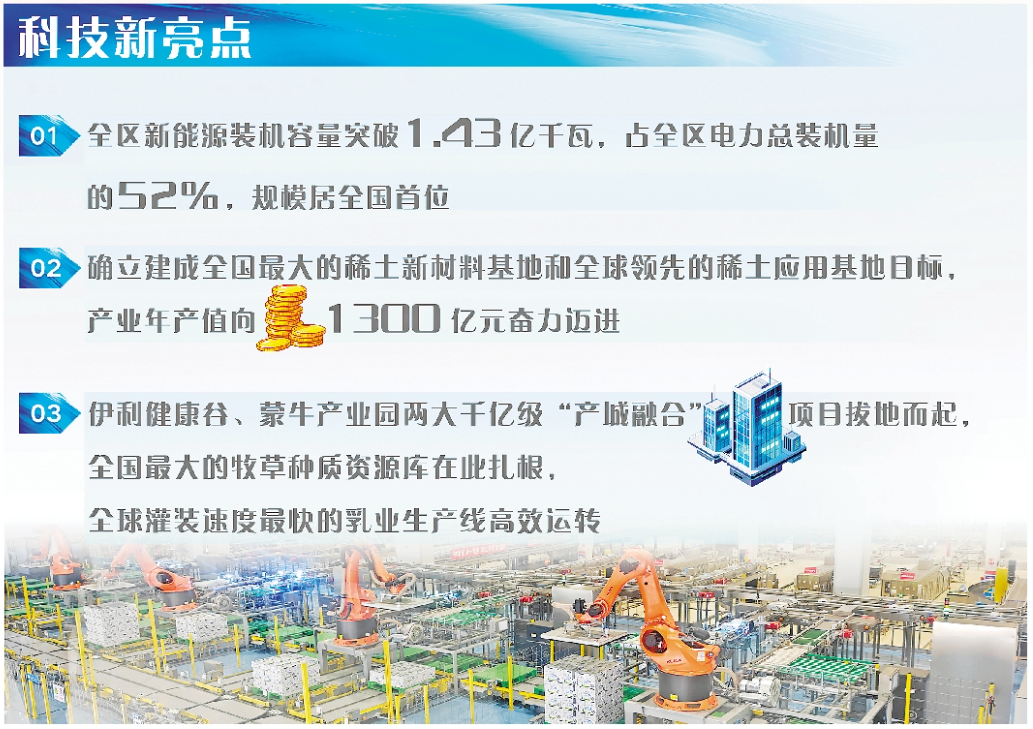

在“科技突圍”工程驅動下,內蒙古的新能源產業實現跨越式發展。截至2025年5月底,內蒙古新能源裝機容量突破1.43億千瓦,占全區電力總裝機量的52%,規模居全國首位。2025年1—5月,新能源發電量高達1247億千瓦時,同比增長39.5%,裝機與發電量領跑全國。

9月29日,內蒙古首個千萬千瓦級“沙戈荒”風光基地——庫布齊中北部新能源基地特高壓外送通道開工建設。工程投運后,每年可向京津冀地區輸送電量約360億千瓦時。其中新能源電量占比60%,相當于每年減少標煤消耗約640萬噸、減排二氧化碳約1600萬噸。這一項目為內蒙古新能源產業發展又畫上了濃墨重彩的一筆。

稀土產業沖刺更高目標

稀土是寶貴的國家戰略資源,如何利用新技術,替代原有產品配方中不可或缺的重稀土元素鋱、鏑、釓,并且保持相關產品性能不變、成本更低?

憑借獨特的資源稟賦,包頭市成為內蒙古發展稀土產業的高地。

記者近日在包頭安泰北方科技有限公司獲悉,一項名為“細化晶粒無重稀土工藝和細化晶粒含鈰無重稀土工藝”的技術成功集成應用,實現了該企業全系產品80%的無重稀土替代,其中細化晶粒含鈰無重稀土工藝為行業內獨創。

“十四五”以來,內蒙古以“科技突圍”為核心動力,努力在包頭市建設“兩個稀土基地”。內蒙古充分發揮鹿城實驗室、內蒙古稀土新材料技術創新中心等“一院一校一國重一實驗室兩中心”錯位發展的稀土創新平臺體系,加快建立以市場化為導向的選題機制和成果轉化機制,幫助企業解決科技創新過程中存在的問題,突破關鍵技術瓶頸,推動科技成果落地轉化和實際應用。

“我們企業三期項目投產后,單廠產能將達4萬噸,成為全球最大的高性能釹鐵硼生產基地。”金力永磁(包頭)科技有限公司總經理蘇權告訴記者,該企業不斷優化提升晶界滲透技術,成為比亞迪、金風科技等企業的核心供應商。

國際領先的稀土“閃速燒結裝備”、國內首臺套彩色墨水屏、全國首臺套固態儲氫系統裝置、變革型高性能釤鈷永磁材料、稀土光源智慧照明、高性能鈰基聚氨酯拋光片……在自治區的推動下,一項項硬核成果接連涌現,一個個前沿突破不斷刷新紀錄。

“我們正在以‘科技突圍’工程為重要抓手,推動科技創新和產業創新深度融合,全力向著全國最大的稀土新材料基地和全球領先的稀土應用基地目標大步邁進。”包頭市工業和信息化局稀土產業發展辦公室主任溫永清表示,今年,包頭稀土產業正向著1300億元產值目標沖刺。

乳業形成產業閉環

不久前,內蒙古和林格爾新區的益生菌智慧工廠正式投產,這一智慧工廠由內蒙古科拓生物有限公司(以下簡稱“科拓生物”)建設,是全亞洲最大的益生菌智慧工廠。該智慧工廠的發展目標,是在乳業領域實現技術突圍。

“以前,我們的酸奶發酵劑幾乎全靠進口,不僅成本高,還處處受制于人。現在,我們成功自主研發7款酸奶發酵劑,這背后是無數次的實驗。”公司總經理助理石磊告訴記者,該公司動植物微生態制劑生產項目已建成投產。該項目建成了目前國內唯一專用于動物養殖和農業種植的微生態制劑生產線,食用益生菌制品項目、乳酸菌菌種資源庫及共性技術研發中心也同步開工建設。

作為自治區“科技突圍”工程的重要內容,“乳酸菌資源挖掘和全產業鏈應用技術深度開發利用及其產業化”項目的實施主體,科拓生物已建成全球最大的乳酸菌種質資源庫,攻克乳酸菌相關產業的共性關鍵技術。

乳業是內蒙古的優勢特色產業,在整個產業鏈條中,創新無處不在。在產業鏈上游,國家草業技術創新中心(籌)圍繞草品種選育、種子高產、優質飼草生產加工與高效利用、生態修復技術集成、智能裝備研發應用等方向開展技術攻關,取得牧草育種高通量表型機器人、苜蓿高效遺傳轉化體系等5項國際領先水平成果,審定31個草品種,布局建設21個草種繁育基地,為奶牛養殖提供了堅實保障。

作為技術源頭之一,國家乳業技術創新中心的高效運行,為乳業“領跑”提供核心支撐。該中心圍繞“中國牛、中國養殖模式、中國原料、中國裝備、中國品質”五大戰略方向開展科學研究,已在奶牛性控技術、乳鐵蛋白制備、益生菌包埋等方面取得重大突破,在部分領域實現國際領先或全球首創。

從實驗室的菌種培育到牧場的奶牛育種,從草種繁育到奶牛養殖,從乳制品加工到市場銷售,從生產線的技術革新到全產業鏈的協同發力,內蒙古已構建起從“一棵草”到“一杯奶”的完整產業生態體系,體系內各要素相互支撐、相互促進,共同構筑起乳業高質量發展的“生態閉環”。

——科技新印象——

零碳氫氨雙燃料發電技術取得重大進展

近日,全球首臺氫氨雙燃料燃氣輪機機組在內蒙古赤峰市元寶山產業園區成功總裝下線。該機組由遠景科技集團投資的高新技術企業慕帆動力自主研發,是我國首個能應用100%氨燃料發電的機組,也是全球首臺氫氨雙燃料燃氣輪機,標志著零碳氫氨雙燃料發電技術取得重大突破,為構建全球清潔能源體系提供全新支撐。

氫氨燃氣輪機是一種高效零碳創新發電設備,在新能源消納和長時儲能場景中具有顯著優勢。

慕帆動力總經理林鋼介紹:“該機組采用獨特的雙燃料燃燒技術,具備100%自主知識產權,應用100%國產化零部件,單臺年發電量最高可達7000萬千瓦時,是全球唯一實現可切換氫、氨、天然氣三種燃料的發電設備,將成功打通‘風光綠電—綠色氫氨—綠電’的完整產業鏈閉環,形成從能源生產到消納的完整生態。”

甜菜種源新品種畝產品質雙創新高

近日,內蒙古舉辦國產甜菜品種現場觀摩鑒評會,國產甜菜單胚新品種NT39106鑒評結果為畝產4004.13公斤、含糖率17.50%。較對照品種均有顯著提升。

我國甜菜種質資源匱乏,野生資源少,配合力優良的品種有限,極大制約甜菜品種的選育速度和質量。2022年,赤峰市伯惠生新農業發展有限公司牽頭,聯合內蒙古農牧業科學院等6家科研單位及高校組建“創新聯合體”,實施自治區“揭榜掛帥”種業科技創新重大示范工程“甜菜優異種質創制與適宜機械化作業品種選育”項目。項目團隊歷經多年攻關,成功選育出適宜機械化作業的甜菜單胚抗叢根病雄性不育雜交種NT39106,配套丸粒化種子加工技術,實現國產甜菜品種“從0到1”的突破。該品種不僅有效降低用種成本、提升制糖效益,還顯著增強了甜菜產業自主可控能力。

新能源礦卡和重卡產業實現三大突破

近日,全球首個“2880kW光儲充一體化搭配1056度超充礦卡”示范項目在內蒙古鄂爾多斯市正式投運。該項目通過“光伏發電+智能儲能+超級快充”技術矩陣,推出2880kW液冷超充系統,刷新全球礦卡補能速度紀錄。1056度超大電池搭配光伏綠電與儲能系統,構建“自發、自儲、自充”綠電閉環,讓礦山從“用外電”走向“造綠電”。

同時,系統架構與通訊標準均為未來“無人駕駛+智慧礦山”預留接口,為礦山自動化、數字化運營奠定堅實基礎,形成“礦山能源生態的重構”。項目系統年發電量達1.95億千瓦時,可滿足每日700輛電動重卡和40臺電動裝載機的充電需求。此次投運標志著我國新能源礦卡和重卡產業實現三大突破:首次將光儲充技術深度耦合應用于重載運輸場景;首創“充電+換電”雙模式協同補能體系,將補能時間由數小時壓縮至分鐘級;建立礦區能源系統全生命周期管理模型。

網友評論

網友評論