科技日報記者 張曄

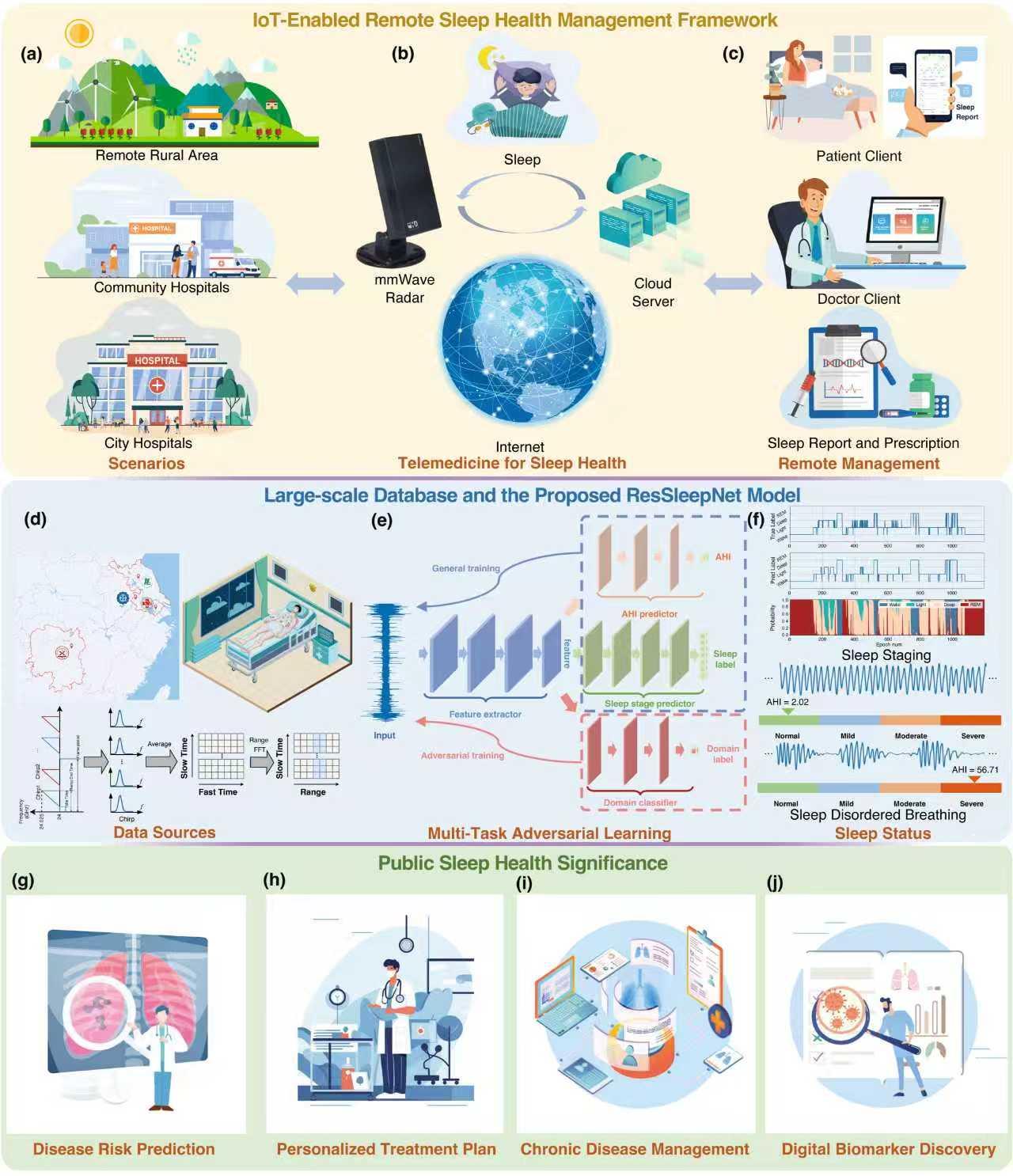

睡眠障礙正困擾全球數十億人,而傳統睡眠監測設備復雜昂貴、需接觸人體,導致精準睡眠醫療服務難以普惠。近日,我國科研團隊成功攻克無感睡眠監測世界難題,研發出基于毫米波雷達與大規模深度學習的非接觸、高精度睡眠監測系統,相關論文在國際頂級期刊《自然·通訊》發表。

現有監測“金標準”多導睡眠監測(PSG)需在患者身體粘貼多個電極,程序煩瑣,體驗差;居家睡眠監測設備雖簡化,但仍需佩戴傳感器,舒適性和依從性低,難以大范圍推廣。

針對這一難題,南京理工大學洪弘教授團隊聯合多家臨床醫院及科研單位,創新性地提出“呼吸信號即睡眠”的研究思路。“呼吸是睡眠的‘鏡子’。”洪弘解釋說,“不同睡眠階段中,自主神經調控會引發呼吸模式規律性變化,這為通過呼吸反推睡眠階段提供了理論依據。”

團隊構建了包含全球多種族人群、總時長超12.6萬小時的超大規模睡眠數據庫,并自主研發了深度學習模型“ResSleepNet”。該模型由洪弘教授指導,莊中旭博士、薛彪講師、安強講師等共同研發,能同時精準識別淺睡、深睡、快眼動等睡眠階段,并準確估算睡眠呼吸暫停嚴重程度,內部驗證準確率超82%,性能媲美專業醫療設備。

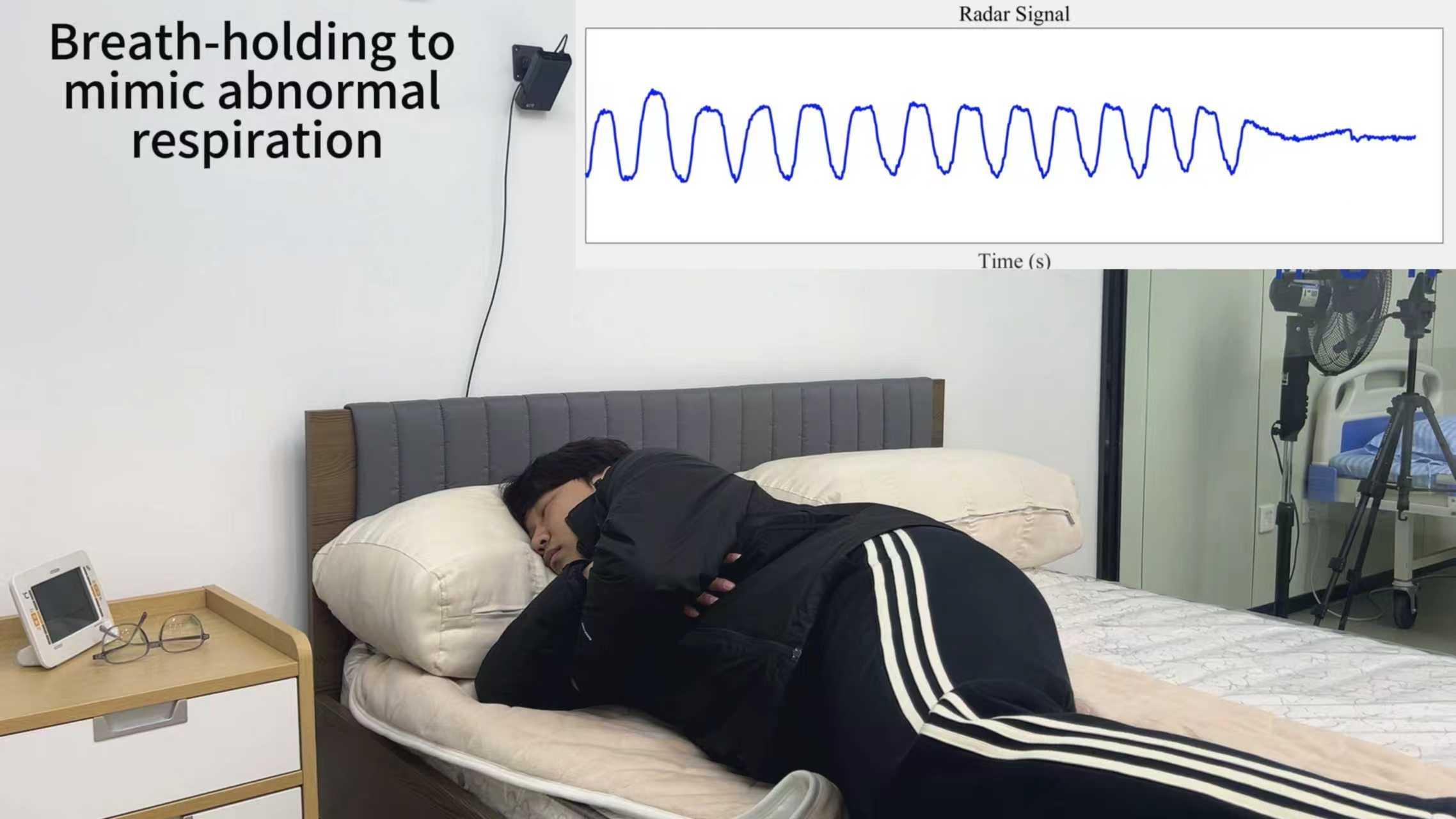

尤為關鍵的是,團隊通過遷移學習技術,成功將模型適配于毫米波雷達信號,首次實現了“睡著即測得”的無感監測。患者只需在臥室放置一枚迷你雷達,設備便能透過被子實時捕捉胸腹呼吸微動,精準解析睡眠結構,全過程無需穿戴任何傳感器。

論文共同第一作者、空軍軍醫大學安強講師表示,該技術對特殊崗位人員睡眠保障同樣具有重要意義:“非接觸監測為飛行員、航天員等高風險職業人群的睡眠質量評估與健康管理提供了實用可行的技術手段。”

據統計,我國僅有約2%的基層醫療機構能提供睡眠相關服務,專業設備和人員匱乏成為睡眠健康管理的突出短板。論文第一作者莊中旭博士表示,這項非接觸、遠程監測技術,結合人工智能和物聯網,有望將高質量的睡眠健康服務延伸至社區、鄉村和家庭,為實現睡眠疾病的早期干預和個性化管理提供了可靠工具。

目前,該技術已集成于遠程睡眠健康管理平臺,并在多家醫院開展應用,并取得顯著成效。團隊正推進產學研合作,加速該技術的臨床轉化與應用推廣,讓更多民眾享受便捷、精準的睡眠健康服務。

(受訪者供圖)

網友評論

網友評論