科技日報記者 張佳欣

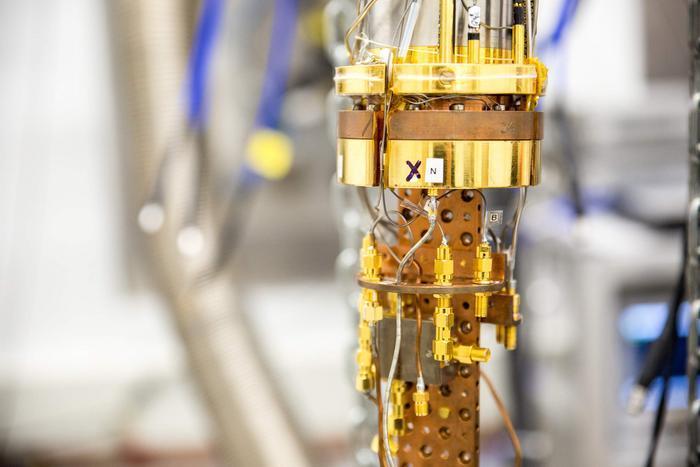

芬蘭阿爾托大學應用物理系研究團隊首次將時間晶體與外部系統穩定耦合,使其成為一種光機械系統。這一成果為開發超高精度傳感器和量子計算機記憶單元提供了新思路。相關論文發表于新一期《自然·通訊》雜志。

晶體因其高度規則的原子結構而呈現出彩虹般的光澤。2012年諾貝爾物理學獎得主弗蘭克·維爾切克提出,量子系統能以同樣的方式自我構建,只不過是在時間而非空間中。他將這類系統命名為時間晶體,并以其最低的可能能量狀態來定義它們,這種狀態無需外部能量輸入就能不斷重復運動。2016年,科學家首次在實驗中驗證了時間晶體的存在。

此次研究的重大突破在于,將時間晶體與外部系統耦合。以往時間晶體一旦受到外部能量或觀測影響,其“永動”特性就會被破壞,因此從未能穩定連接其他系統。而團隊此次通過精確設計,實現了時間晶體與機械振蕩器的穩定耦合,并首次展示了通過這種方式調控時間晶體性質的可能性。

在實驗中,團隊使用無線電波將磁振子注入接近絕對零度的氦-3超流體中。磁振子是一種由多粒子集體表現出的“準粒子”。當無線電波泵浦停止后,磁振子自發形成時間晶體,并以此前未見的穩定性持續運動,最長可維持108個周期,約數分鐘,隨后逐漸衰減至不可觀測。

在衰減過程中,時間晶體與鄰近的機械振蕩器發生了耦合,其相互作用由振蕩器的頻率和振幅決定。研究顯示,這一過程與物理學中廣泛應用的光機械效應完全類似。這類效應正是美國激光干涉引力波天文臺用于探測引力波的關鍵原理。通過降低能量損耗并提高振蕩器頻率,他們的系統有望逼近量子極限。

團隊表示,時間晶體可作為量子計算機記憶核心,提高穩定性和運算效率。同時,它們還可用作高靈敏度測量儀器的頻率參考源,為未來量子傳感和計算提供新工具。