科技日報記者 張夢然

一項由丹麥、美國、加拿大和韓國聯合團隊開展的國際合作研究,首次通過實驗證明了量子技術在特定任務中遠超經典方法的能力,完成任務時間從2000萬年縮短到15分鐘,真正實現了“量子優勢”。該成果發表在新一期的《科學報告》上。

研究的核心問題源于一個普遍存在的挑戰:如何高效地了解一個復雜且充滿噪聲的物理系統。在傳統方法中,科學家需要反復測量系統,通過大量數據來推斷其行為特征,比如設備的“噪聲指紋”。但對于量子系統而言,這一過程變得異常困難——不僅因為測量本身會擾動系統,更因為隨著系統規模增大,所需測量次數呈指數級增長,很快就會超出實際可行的范圍。

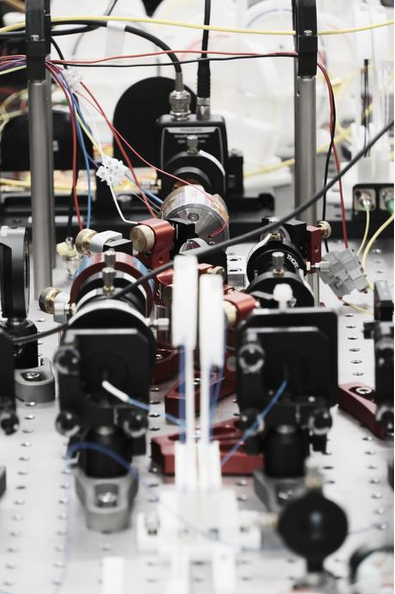

為突破這一瓶頸,丹麥工業大學研究團隊嘗試引入一種獨特的量子資源:糾纏光。量子糾纏是量子力學中一種奇特現象,兩個粒子或光束一旦糾纏,無論相隔多遠,對其中一個的測量結果會立即揭示另一個的狀態。利用這一特性,團隊設計了一個實驗,使用糾纏的光脈沖來探測一個具有共享噪聲模式的光學系統。

實驗采用的是標準的光學元件和通信波段的光。團隊制備了兩束相互糾纏的壓縮光,其中一束用于探測目標系統,另一束作為參考。通過對這兩束光進行聯合測量,他們能夠一次性提取出更多有效信息,顯著減少了測量模糊性。

結果令人震驚:原本需要約2000萬年才能完成的系統表征任務,使用糾纏光僅用15分鐘就完成了。這種效率提升并非源于設備更精密,而是測量方式本身的量子優勢。因為團隊并沒有依賴理想化的無損環境,而是在一個現實、有損耗的系統中實現了這一突破。

這一成果的意義不僅在于速度的飛躍,更在于它展示了量子技術在傳感、系統識別乃至機器學習等領域的潛在應用價值。

該研究為量子計量和量子傳感開辟了新路徑,也表明量子優勢不再是紙上談兵,它已經在實驗室的光路中悄然發生。

總編輯圈點

量子優勢已經從理論推演進入到實際演示。利用糾纏,我們可以超越經典物理的信息提取限制,這為未來開發高靈敏度量子傳感器提供了可行路徑。而在機器學習與大數據分析領域,面對海量噪聲數據的建模難題,這種高效的信息萃取機制也將幫助革新訓練過程,顯著降低能耗與時間成本。下一步,我們將看到量子技術從“展示能力”邁向“解決實際問題”。