科技日記者 劉霞

美國密歇根大學研究團隊開發出一項基于物理學的新算法,可控制微型核反應堆按需自主調節輸出功率。相關研究成果發表于最新一期《核能進展》雜志。

研究團隊表示,目前,美國多家初創企業與傳統公司正積極推動微型核反應堆的規模化短期部署,最新成果讓實現該目標變得為經濟可行。

微型核反應堆熱輸出最高可達20兆瓦,具有便于運輸、適用場景多樣等優勢,可用于供熱或發電,適合偏遠社區、災區、軍事基地乃至貨運船舶等場景。若接入電網,也能提供穩定的零碳能源。

然而,這類反應堆需具備“負荷跟蹤”能力,即根據實際需求動態調整輸出功率。大型核電站通常依賴人工調節,但在偏遠地區,人工操作成本高昂,成為制約微型反應堆推廣的關鍵障礙。

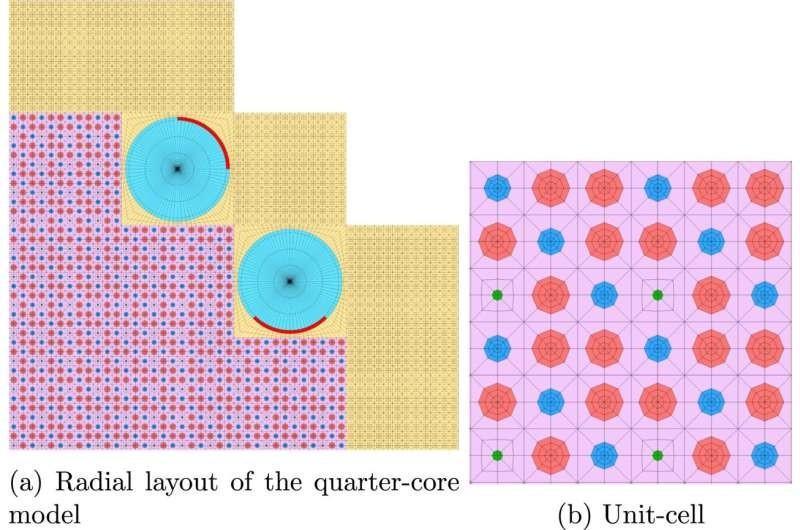

本研究聚焦于高溫氣冷堆——一種可靈活擴展規模的先進堆型。基于其微型化設計,研究團隊構建了一個簡化模型,保留了功率密度、冷卻劑入口溫度、堆芯壓力與流速等核心參數。

團隊采用了模型預測控制(MPC)方法,即在設定約束與時間范圍內實現對系統行為的預測與優化控制。他們專門設計了一款MPC控制器,通過調控反應堆中心控制鼓的旋轉角度來調節功率:向內旋轉降功率,向外旋轉升功率。而且,為確保模型真實準確反映堆芯運行狀態,他們還引入了高保真反應堆物理分析工具PROTEUS進行仿真驗證。

測試表明,在每分鐘增減20%功率的任務中,該控制算法的誤差始終低于目標值的0.234%。整個過程未使用人工智能,完全基于物理原理與數學計算,結構清晰、可解釋性強。這些特性有利于通過監管審查。大量靈敏度測試也進一步證實,該MPC控制器能適應多種模型輸入條件,驗證了自主控制的廣泛適用性。