科技日報記者 張佳欣

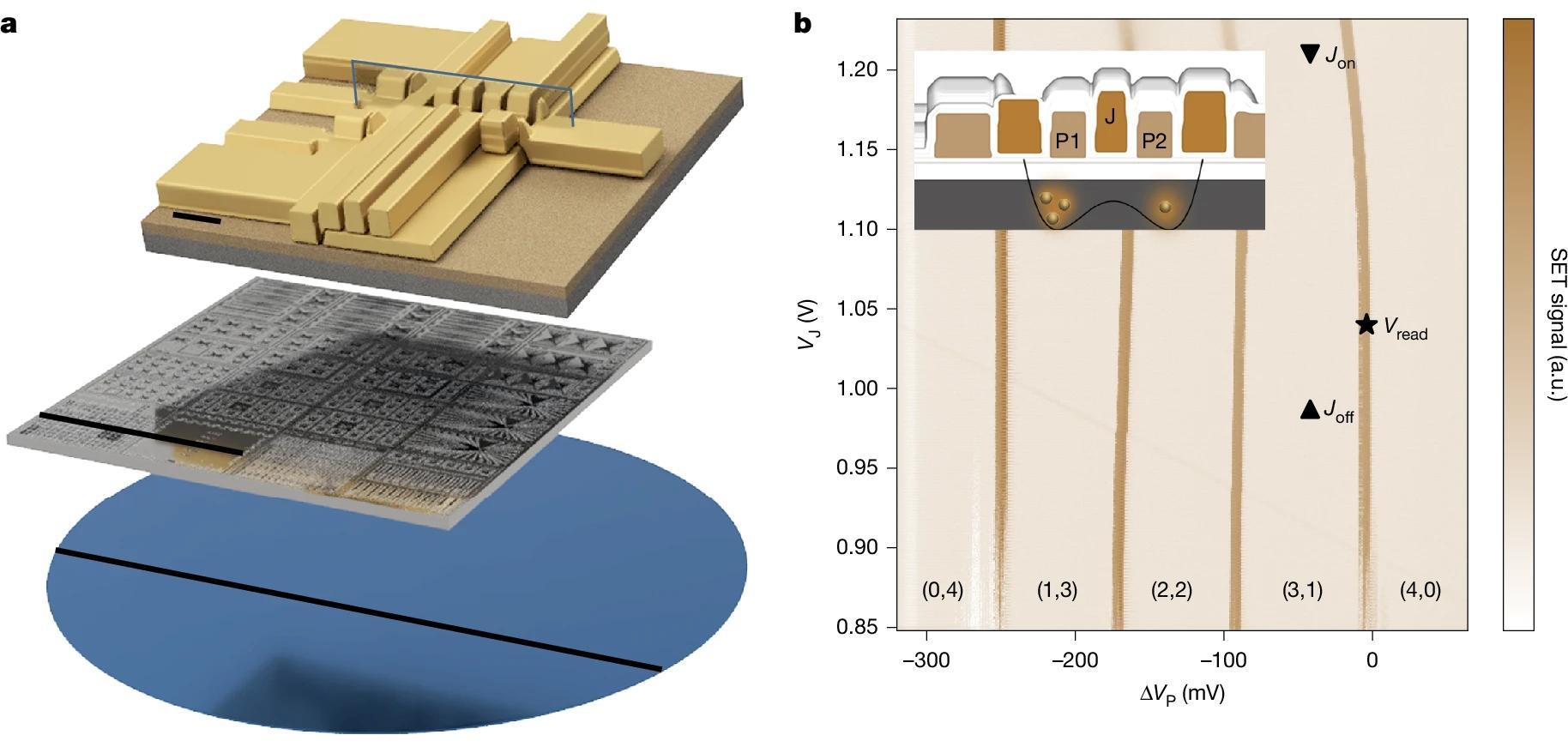

據新一期《自然》雜志報道,澳大利亞新南威爾士大學的量子技術初創公司Diraq與歐洲微電子研究中心(imec)合作,證明在半導體工廠生產的硅基量子芯片保真度可超過99%,與在實驗室環境制作的保真度相當。這一突破標志著量子計算機向“實用規模”邁出關鍵一步。

長期以來,硅基量子計算被認為是最有希望實現大規模應用的路線之一。它既能在單個芯片上集成數百萬量子比特,又能直接利用成熟的半導體工藝。但此前,學界和業界尚未證明,在工業化環境中生產量子芯片,能否達到像在實驗室那樣的高保真度。

Diraq創始人兼首席執行官、UNSW工程學院教授安德魯·祖拉克表示,現在已經證明,Diraq的芯片與使用數十年的制造工藝完全兼容。

研究團隊在論文中指出,由Diraq設計、imec制造的器件,在執行涉及兩個量子比特的邏輯操作時,保真度超過99%。雙比特邏輯門是量子計算的基本構件,其可靠性被視為量子計算機走向大規模容錯的關鍵指標。

美國國防高級研究計劃局正在推進“量子基準計劃”,要求包括Diraq在內的18家公司證明能否達到“實用規模”目標。所謂“實用規模”,是指量子計算機在商業價值上超過其運行成本。專家認為,實現這一水平至少需要在芯片上穩定操控數百萬量子比特,以抵消量子態極易出錯的弱點。

祖拉克介紹說,此次成果表明,硅基量子芯片可依托現有CMOS工藝進行大規模制造,從而在降低成本的同時實現高保真度,為研制數百萬比特級量子計算機開辟了可行路徑。

此前,Diraq與imec已展示,利用常規半導體工藝制造的量子比特在執行單比特操作時,保真度可達99.9%。然而,要支撐真正的量子計算能力,還必須在雙比特操作中實現高保真度。此次突破正是填補了這一關鍵空白。

祖拉克表示,最新成果為開發完全容錯、功能完善且具備成本效益的量子計算機掃清了道路。