深瞳工作室出品

科技日?qǐng)?bào)記者 張蓋倫 崔爽 策劃 劉恕 李坤

“這只是一個(gè)普通的周五。和每個(gè)周五一樣,可以上學(xué)、上班。但送別楊振寧先生,是一件獨(dú)一無(wú)二的事。”王東峰牽著孩子的手,站在北京八寶山革命公墓外的隊(duì)伍里。他們隨著長(zhǎng)長(zhǎng)的人流緩緩移動(dòng)。小男孩手里捧著一束白花,卡片上寫著“楊爺爺,我們永遠(yuǎn)懷念您”,落款是孩子的名字。

10月24日上午9時(shí),天氣陰沉,北京氣溫很低。八寶山革命公墓外,車流人流不息,接送人員的大巴車沿著馬路延伸,一眼望不到頭。

公墓的幾個(gè)大門前都排起長(zhǎng)龍,人們身著素衣,手拿印有訃告的白紙,遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去像一條條漂著白花的黑色河流。

他們來(lái)到這里,做這件唯一的事——送別。

當(dāng)天上午,諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)獲得者,中國(guó)科學(xué)院院士,清華大學(xué)教授、清華大學(xué)高等研究院名譽(yù)院長(zhǎng)楊振寧遺體告別儀式在八寶山革命公墓禮堂舉行。

10月18日,這位“純粹的科學(xué)家、堅(jiān)定的愛國(guó)者”在北京逝世,走完103歲的科學(xué)人生。

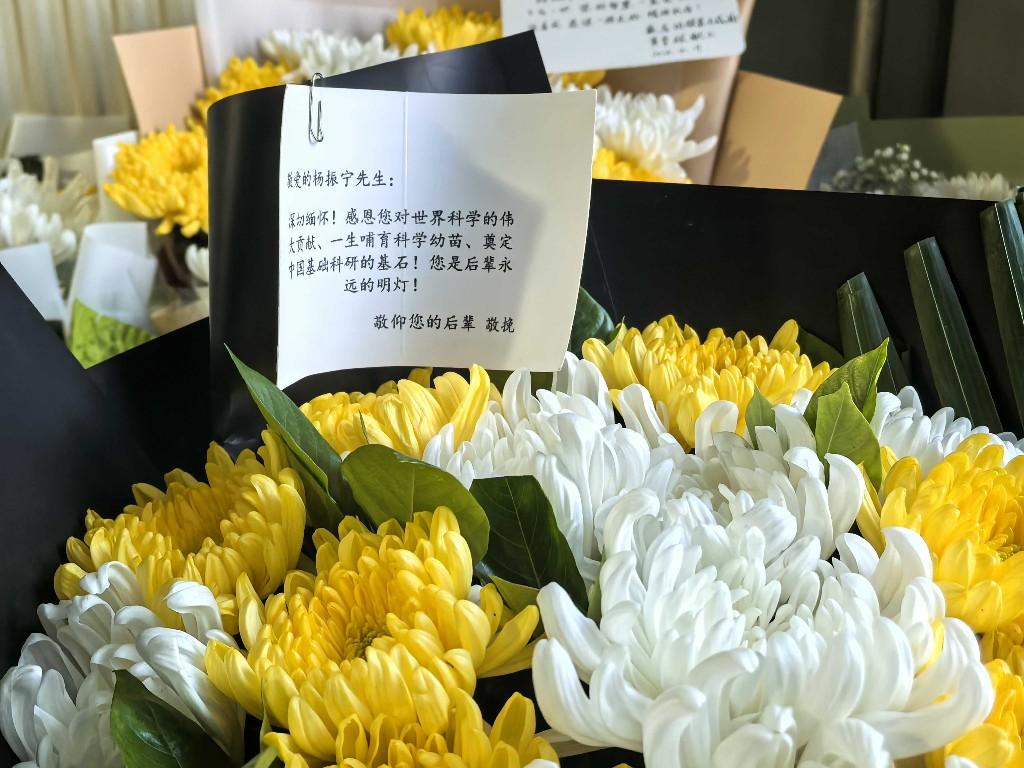

之后,在他傾力創(chuàng)辦的清華大學(xué)高等研究院,在他出生的地方安徽合肥四古巷,在他工作過33年的美國(guó)紐約州立大學(xué)石溪分校,在他任教多年的香港中文大學(xué)……人們送上花束,留下卡片,以各種方式寄托追思。

楊振寧或許是他們的親友、師長(zhǎng)、同業(yè)。但于更多自發(fā)送別的人而言,楊振寧是與他們素?zé)o交集的人。

這也應(yīng)和了2021感動(dòng)中國(guó)年度人物頒獎(jiǎng)詞中的那句話:“您貢獻(xiàn)給世界的,如此深?yuàn)W,懂的人不多;您奉獻(xiàn)給祖國(guó)的,如此純真,我們都明白。”

“我在送別一顆星,也在走自己的路”

楊振寧去世后,他傾注心血?jiǎng)?chuàng)立的清華大學(xué)高等研究院(以下簡(jiǎn)稱“清華高研院”)專門開放了緬懷室,接受各界友好人士吊唁。

很快,清華高研院一層的長(zhǎng)廊就擺滿了鮮花。

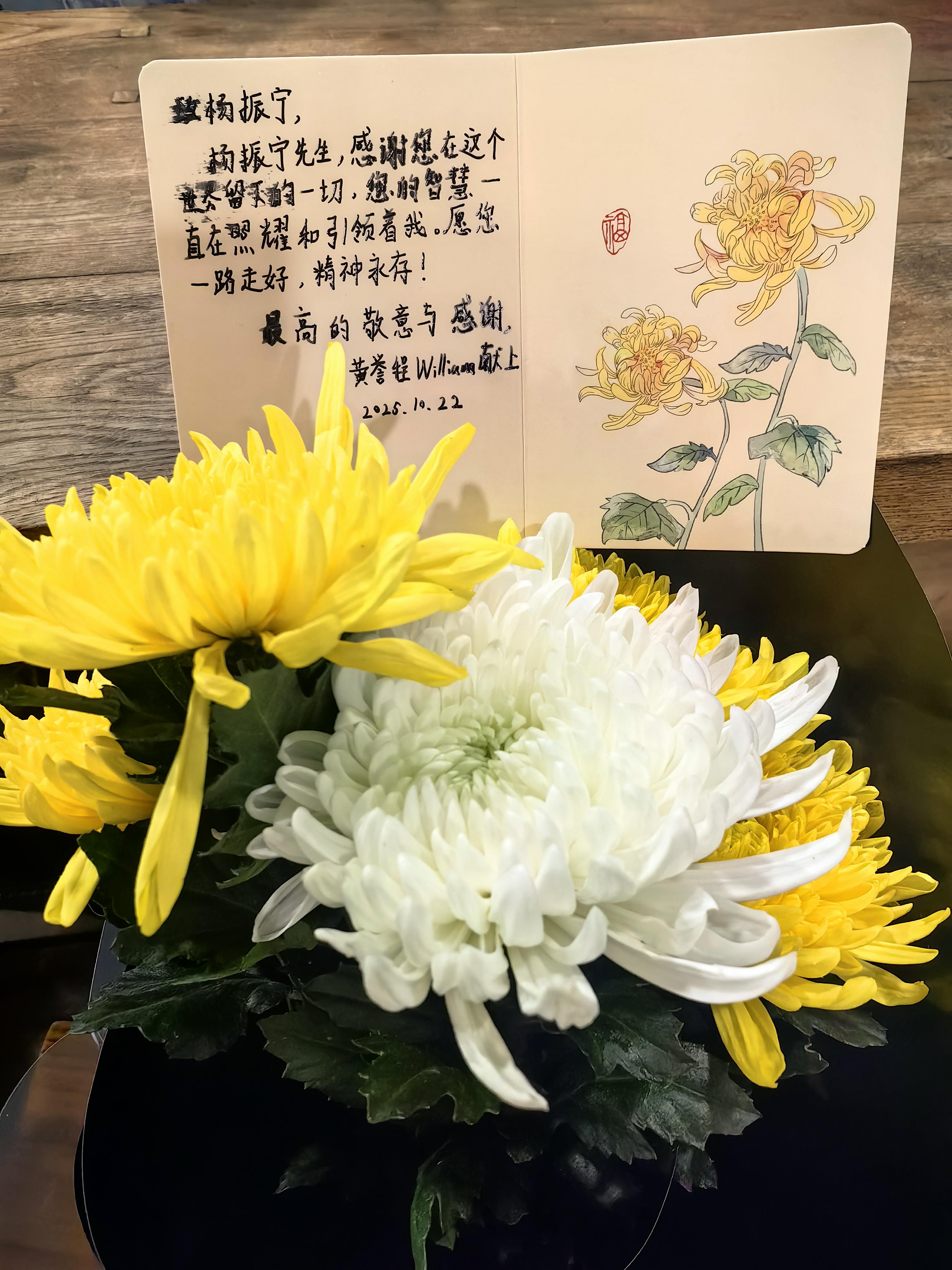

其中有三束,來(lái)自住在上海的黃譽(yù)程。他今年28歲,楊振寧是他神交已久的“人生導(dǎo)師”。

第一束花,是10月19日讓外賣員送的。花順利送到了,但他仍覺得不夠。

“一個(gè)對(duì)我這么重要的人離開了,如果不去現(xiàn)場(chǎng),我會(huì)后悔。”黃譽(yù)程21日一大早動(dòng)身前往北京,因?yàn)闆]能預(yù)約上清華大學(xué)入校,他22日才真正走進(jìn)清華高研院。

黃譽(yù)程又買了兩束花。一束代朋友送,一束為自己送。他在卡片上寫道:“感謝您在這個(gè)世界留下的一切,您的智慧一直在照耀和引領(lǐng)著我。愿您一路走好,精神永存!”

楊振寧對(duì)他有特殊意義。說(shuō)來(lái)奇怪,但確實(shí)如此——很多個(gè)迷茫得無(wú)法入睡的夜晚,他靠著看楊振寧的采訪、講座和視頻來(lái)汲取力量。

黃譽(yù)程一度不知道人生該如何度過,不知道自己來(lái)到這個(gè)世界的課題是什么。一次,他刷到了一則楊振寧的視頻。視頻里,楊振寧講道,一個(gè)人要有大的成就,就要有相當(dāng)清楚的taste(品味)。

“我覺得,這話說(shuō)得太有道理了。”他開始看更多的視頻、采訪,走近這位百歲老人的智慧人生。

如何找到自己的方向?楊振寧說(shuō),每個(gè)人有天生的對(duì)于某些東西的偏愛,對(duì)偏愛加以培養(yǎng)是很重要的。如何看待生命?楊振寧說(shuō),個(gè)人在整個(gè)宇宙當(dāng)中是非常渺小的,但并不代表他就不必或者是不應(yīng)該去想辦法做出來(lái)他能做的事情……

近一年來(lái),楊振寧是那個(gè)在黑夜里為自己點(diǎn)燈的人。得知楊振寧去世時(shí),黃譽(yù)程覺得很懵、很無(wú)助。“就像一棵大樹突然倒掉了,我心里空了一塊。”

從緬懷室出來(lái)后,黃譽(yù)程走得很慢。“我在送別人類文明史上一顆璀璨的星星,我也在走自己的路。”他這樣形容當(dāng)時(shí)的感受。

宋奕霖從更遠(yuǎn)的地方來(lái)——新加坡。

他正在新加坡南洋理工大學(xué)念碩士,研究方向是微電子器件設(shè)計(jì)。

得知楊振寧去世時(shí),宋奕霖正在吃午飯。“當(dāng)時(shí)就沒什么胃口了,拿筷子的手都有些顫抖。”他曾經(jīng)有一個(gè)愿望,想親眼見到楊振寧。“現(xiàn)在這個(gè)愿望再也實(shí)現(xiàn)不了了。”

宋奕霖崇拜天才。初中剛學(xué)物理時(shí),老師就跟他們講,楊振寧和李政道是最早獲得諾貝爾獎(jiǎng)的中國(guó)人。上了高中后,宋奕霖開始嘗試了解兩人提出的弱相互作用中宇稱不守恒,又聽說(shuō)了楊振寧與米爾斯提出的“楊—米爾斯規(guī)范場(chǎng)論”。“這可是與麥克斯韋方程和愛因斯坦廣義相對(duì)論相媲美的最重要的基礎(chǔ)物理理論之一,我更崇拜他了。”

中國(guó)人也可以將名字寫入世界科學(xué)史史冊(cè)。正如楊振寧所說(shuō),他一生最重要的貢獻(xiàn)是幫助改變了中國(guó)人自己覺得不如人的心理作用。

宋奕霖坦言,小時(shí)候比較天真,想成為像楊振寧那樣的人。后來(lái)他意識(shí)到,想達(dá)到楊振寧這樣的成就,談何容易。

最終沒有繼續(xù)學(xué)物理,但宋奕霖還是選擇了和物理相關(guān)的微電子專業(yè)。“楊振寧先生算是我最開始的那個(gè)引路人。”

看到清華大學(xué)開放緬懷室的消息后,宋奕霖臨時(shí)決定去一趟北京。10月21日中午,他從學(xué)校出發(fā),先到吉隆坡中轉(zhuǎn),凌晨到達(dá)北京,在大興機(jī)場(chǎng)待了一晚上。22日一大早,他去往清華大學(xué),為心中的天才獻(xiàn)上花束。

“能送先生一程,已經(jīng)心滿意足。”宋奕霖說(shuō)。

“還是想學(xué)成歸來(lái),報(bào)效祖國(guó)”

清華大學(xué)電機(jī)系研究生黃舒曼帶著幾位大一新生來(lái)到緬懷室。

每年清華大學(xué)新生入學(xué),都會(huì)集體觀看原創(chuàng)話劇《馬蘭花開》。它講的是“兩彈一星”元?jiǎng)奏嚰谙鹊墓适拢瑒≈幸捕啻翁岬洁嚰谙鹊暮糜褩钫駥帯?/p>

黃舒曼輕聲地說(shuō):“但愿人長(zhǎng)久,千里共同途。每個(gè)看過《馬蘭花開》的人,都會(huì)被兩位科學(xué)家的家國(guó)情懷觸動(dòng),他們以各自的方式為國(guó)家發(fā)展作出貢獻(xiàn)。”

“但愿人長(zhǎng)久,千里共同途”是鄧稼先給楊振寧信中的一句話。

50年后,在自己百歲時(shí),楊振寧講起這句詩(shī)。他說(shuō):“稼先,我懂你‘共同途’的意思,我可以很自信地跟你說(shuō),我這以后五十年是符合你‘共同途’的矚望,我相信你也會(huì)滿意的。”

楊振寧將自己的人生比作一個(gè)圓,從清華園啟程,波瀾壯闊大半生,又回歸故土。2003年,81歲的楊振寧由紐約石溪遷回北京清華園定居。他將住所取名為“歸根居”,在詩(shī)中寫道:“神州新天換,故園使命重。學(xué)子凌云志,我當(dāng)指路松”。

正如香港中文大學(xué)中國(guó)文化研究所前所長(zhǎng)陳方正所說(shuō),物理學(xué)的巨大成就僅僅是楊先生的一半,另一半是他的家國(guó)情懷。

1971年,楊振寧首次回新中國(guó)訪問,掀起大批華裔學(xué)者訪華熱潮,被視為架設(shè)中美學(xué)術(shù)交流橋梁第一人。1996年,為協(xié)助清華大學(xué)創(chuàng)建高等研究中心(后更名為清華高研院),楊振寧捐出積蓄房產(chǎn),行走多方募集資金,積極參與人才選聘、經(jīng)費(fèi)籌集、發(fā)展規(guī)劃等各個(gè)環(huán)節(jié)。

在他的邀請(qǐng)和帶動(dòng)下,許多優(yōu)秀的世界級(jí)科學(xué)家陸續(xù)加盟,推動(dòng)清華高研院在理論凝聚態(tài)物理、理論計(jì)算機(jī)、天體物理、密碼學(xué)等領(lǐng)域形成一批重要成果。中國(guó)科學(xué)院院士、西湖大學(xué)校長(zhǎng)施一公說(shuō),楊振寧是“定海神針”,幫助清華大學(xué)引進(jìn)了“一批原本不可能回來(lái)的大師”。

“他的回歸,對(duì)國(guó)家和清華的貢獻(xiàn)是無(wú)法計(jì)算的。”緬懷室外,一位清華大學(xué)80多歲的老教授動(dòng)情地說(shuō)。

天色將晚時(shí),“清華家屬”賴薇莉趕來(lái)了。她的丈夫王龍幾年前從美國(guó)回國(guó),到清華大學(xué)任教。

王龍?jiān)诿绹?guó)IBM研究院任高級(jí)研究員,科研方向是可信計(jì)算和分布式系統(tǒng)。2021年,他得到回國(guó)工作的機(jī)會(huì)。當(dāng)時(shí),夫妻倆已在美國(guó)生活了20多年。回國(guó)意味著房產(chǎn)、事業(yè)、交際圈,統(tǒng)統(tǒng)拋棄。

但賴薇莉沒有二話。“我們一直覺得,自己是中國(guó)人,有中國(guó)根。在國(guó)外,好像不管做出多少成績(jī),都是在給別人打工。還是想學(xué)成歸來(lái),報(bào)效祖國(guó)。”她的眼中淚光閃動(dòng),“做出這樣的決定,也是受到像楊振寧先生這樣老一輩科學(xué)家精神的感召。所以,楊先生走了,我們要來(lái)送一送。”

“給他們種下一顆小小的種子”

賴薇莉其實(shí)來(lái)了兩次,每次都是帶著孩子來(lái)。

上小學(xué)一年級(jí)的兒子看起來(lái)還懵懵懂懂,拿著介紹楊振寧生平的冊(cè)子走出緬懷室。大一點(diǎn)兒的哥哥前一天已經(jīng)來(lái)過一次,他在門口等待媽媽和弟弟。哥哥大聲說(shuō):“我當(dāng)然知道楊振寧,我們科學(xué)課上學(xué)過。”

但他或許不知道,這位課本上的科學(xué)家,潛移默化地影響了父母的人生選擇。

孩子們還小,不懂悼念是什么意思,但賴薇莉希望給他們種下一顆小小的種子。“也許過了很多年后,他們會(huì)回想起這樣一件事,曾經(jīng)吊唁過一個(gè)偉大的人。”

和賴薇莉一樣,王東峰也想在孩子心里種下一顆種子。

他在北京一家互聯(lián)網(wǎng)公司做產(chǎn)品經(jīng)理。10月24日一早,王東峰帶著孩子從位于五道口的家趕到八寶山革命公墓參加告別儀式。

他以孩子的名義買了花,還在幾天前送了孩子一本楊振寧的傳記,小朋友已經(jīng)讀了幾十頁(yè)。

站在送別隊(duì)伍里,他回憶起2009年的一段往事。

當(dāng)時(shí)他剛來(lái)北京,還是一名學(xué)生。看到“兩彈一星”元?jiǎng)族X學(xué)森去世的消息后,和很多普通人一樣,他自發(fā)去了設(shè)在北京航天大院的靈堂。“錢老的家就在航天大院一棟不起眼的二層小樓。他去世后,一樓被改成了靈堂,接受公眾吊唁。”王東峰回憶,在那棟小樓的一樓,他進(jìn)門獻(xiàn)花鞠躬,瞻仰了錢學(xué)森的遺容,和錢老的家人握了手,說(shuō)了保重。

此刻,時(shí)空重疊了。他牽著正在讀三年級(jí)兒子的手,送別另一位偉大的科學(xué)家。

和他一樣帶著孩子參加吊唁的普通人不在少數(shù)。王東峰說(shuō),這些自發(fā)的送別,體現(xiàn)了一種對(duì)科學(xué)家的敬重、對(duì)愛國(guó)者的敬重,也是一種對(duì)精神傳承的期許。

楊振寧曾說(shuō),科學(xué)的發(fā)展,絕不是一天兩天的事情,不僅需要科學(xué)家的努力,也要有大眾的支持,它是整個(gè)社會(huì)的事情。

“楊先生是現(xiàn)世成就最高的華人科學(xué)家了吧?”10月24日,八寶山外送別的隊(duì)伍里,不知是誰(shuí)喊了一嗓子。

“是啊,再?zèng)]有了!”有人答。

“會(huì)有的!正有小朋友在為此努力。”王東峰輕聲接了句,笑著看向兒子和他手中的花。

記者手記丨給大時(shí)代留一張小切片

張蓋倫 崔爽

一位不愿透露姓名的吊唁者告訴我們,她曾猶豫是否要到清華大學(xué)高等研究院(以下簡(jiǎn)稱“清華高研院”)獻(xiàn)花——一個(gè)普通人,好像沒有資格送別楊振寧這樣一位科學(xué)巨匠。“但是我還是來(lái)了,正因?yàn)槭瞧胀ㄈ耍鸥鼞?yīng)該來(lái)。我們或許不懂高深的物理理論,卻無(wú)時(shí)無(wú)刻不在享受科學(xué)進(jìn)步帶來(lái)的福祉。”

問她身份時(shí),她只留下了自己的網(wǎng)名“吉光Gigi”,理由是“我就是一個(gè)普通得不能再普通的人”。吉光Gigi覺得,楊振寧的故事與精神,能通過普通人的視角被記錄和傳遞,是對(duì)他最好的紀(jì)念之一。

這也正是我們寫作這篇文章的初衷。我們好奇,人們?yōu)槭裁床晦o辛苦,從五湖四海甚至海外遠(yuǎn)道而來(lái),送別一位從事艱深基礎(chǔ)物理研究的科學(xué)家?

清華高研院的工作人員說(shuō),每天有約3000人次來(lái)悼念楊振寧。我們隨機(jī)攔下一些人,撞見了許多質(zhì)樸的情感。

一位75歲的老人說(shuō),他在北京“打工”,干些修訂地方志之類的文化工作。他感謝清華高研院開放了這樣一間緬懷室,讓普通人有機(jī)會(huì)表達(dá)一份敬仰之心。

附近醫(yī)院的醫(yī)生董雪花來(lái)了兩次清華大學(xué)。第一次沒預(yù)約,她沒能入校;第二天約上了,她立刻又來(lái)。說(shuō)起楊振寧,她熱淚盈眶。我們看到,她后來(lái)一直在高研院附近徘徊,直到夜幕降臨。

中國(guó)報(bào)業(yè)協(xié)會(huì)集報(bào)分會(huì)的兩位會(huì)員背著大包來(lái)了,他們帶上了9份10月19日刊登楊振寧去世相關(guān)報(bào)道的報(bào)紙。他們說(shuō),楊先生雖然離去了,但他已經(jīng)鼓舞了一代又一代年輕人。

還有吉林長(zhǎng)春從事航空相關(guān)工作的“青青草”女士、廣東佛山做了三十多年生意的龍先生、貴州遵義來(lái)北京旅游的祖孫三人……

采訪前我們也曾擔(dān)心,與楊振寧先生沒有直接交集的普通人,能說(shuō)出什么新故事?但接觸他們后我們意識(shí)到,打動(dòng)人心的,就是那份藏在大家心里的“真”。

我們常說(shuō)要“弘揚(yáng)科學(xué)家精神”,要營(yíng)造“尊重人才、尊重科學(xué)”的良好氛圍,這些宏大的命題,最終都要落到人的具體行動(dòng)里。

送別楊振寧,就是這樣一次集中抒發(fā)、集體行動(dòng),我們記錄著一個(gè)大時(shí)代的小切片。在這位影響力跨越世紀(jì)、代際、圈層的科學(xué)家身后,是國(guó)人對(duì)那些為國(guó)家作出過貢獻(xiàn)的人的樸素敬意,是對(duì)一段科學(xué)報(bào)國(guó)歷史的駐足回望,也是人與人之間感情的真實(shí)涌動(dòng)。

吉光Gigi說(shuō),偉大的科學(xué)家從來(lái)不是神壇上的人物,他們是照亮人類文明前行的燈塔,我們每個(gè)受惠于這種光芒的人,都有責(zé)任銘記并傳承這種精神。

網(wǎng)友評(píng)論

網(wǎng)友評(píng)論